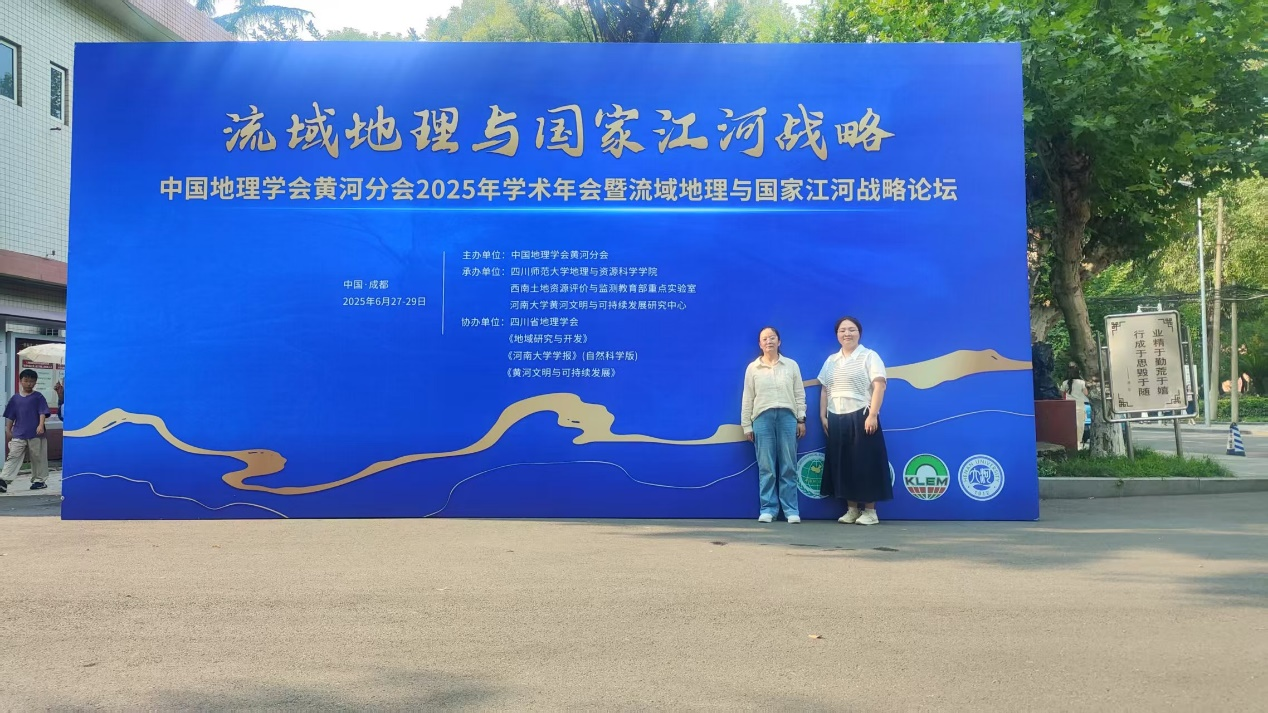

2025年6月27日至29日,中国地理学会黄河分会2025年学术年会暨流域地理与国家江河战略论坛在四川成都成功举办。我校建筑工程学院刘晗老师和高曼老师参加了此次学术会议,与众多专家学者围绕流域地理与国家江河战略相关议题进行深入交流,为工程造价专业在流域建设领域的应用开拓全新视野、拓展新思路。

本次会议以“流域地理与国家江河战略”为核心主题,由中国地理学会黄河分会主办,四川师范大学地理与资源科学学院、西南土地资源评价与监测教育部重点实验室等单位联合承办。会议精心设置了涵盖流域地理特征与战略规划、生态保护与可持续发展、水资源管理、区域协调发展、流域生态文明建设与绿色发展路径、数字技术在流域地理研究中的应用等在内的十大议题,旨在汇聚各方智慧,促进地理学深度服务国家江河战略与区域协调发展,推动流域地理学研究迈向新高度。在为期三天的会议进程中,刘晗老师和高曼老师积极投入到各个环节。在大会开幕式上,深刻感受到会议的浓厚学术氛围与重要意义,为后续的学习交流做好充分准备。

主旨报告:多维度洞察流域发展,为造价专业引方向

主旨报告环节由四川师范大学地理与资源科学学院院长彭立教授与中国地理学会黄河分会秘书长艾少伟教授分阶段主持,多位权威专家围绕流域地理前沿议题展开深度分享。

杨桂山研究员(河海大学党委书记)以《流域地理学研究与生态文明建设》开篇,系统阐释流域地理研究如何支撑生态保护与开发平衡。从流域生态系统服务价值核算,到重大工程生态影响评估,为工程造价在生态修复、流域基础设施建设项目中,考量生态成本、平衡经济与生态效益提供理论框架,启发教师思考如何将生态价值量化融入造价课程。

鹿化煜教授(南京大学地理与海洋科学学院党委书记)聚焦《黄河与中国北方沙漠-黄土高原耦合演化的探讨》,剖析黄河流域地貌形成与演变规律。其揭示的沙漠扩张、黄土侵蚀对流域工程地质条件的影响,让工程造价专业教师意识到,流域工程选址、基础施工方案设计需充分考量地质演化带来的成本变动,为工程地质与造价关联教学补充了前沿案例。

朱青研究员(中国科学院南京地理与湖泊研究所副所长)分享《流域茶园农业面源污染“柔性”管理与“硬性 控制》,对比不同污染治理模式的成本-效益。“生态沟渠” 等柔性措施的长期运维优势,“化肥限用”等硬性政策的短期实施成本,为农业面源污染治理项目造价分析、方案比选提供实践参考,助力教师拓展造价应用场景认知。

艾少伟教授主持下半场主旨报告。苗长虹教授(河南大学地理科学与工程学部副主任)作《江河流域上升为国家重大战略:地理学的机遇与挑战》报告,从国家战略高度解读流域地理研究价值,提出的“流域经济-生态-文化”协同模型,为工程造价参与流域跨区域协同项目、构建跨领域造价管理机制指明方向。

王成新教授(山东师范大学地理与环境学院院长)围绕《黄河流域生态文明指数的构建与时空演变》,展示生态评价量化成果。2015 -2025年黄河中游生态修复工程投入产出比数据,为生态项目经济评价、造价指标优化提供实证依据,利于教师在教学中融入生态效益造价评估内容。

宋进喜教授(西北大学城市与环境学院院长)带来《渭河潜流带微塑料-重金属复合污染的多界面过程研究》,解析流域地下水污染机理。复杂污染治理对检测、修复工程的特殊要求,提醒工程造价需关注环境治理项目的不确定性成本,为课程中“工程变更预备费” 等知识点赋予新案例。

彭立教授压轴作《四十风华、地理筑梦——四川师范大学地理学科40周年回顾》,梳理川师地理学科与流域研究的实践成果,其提及的跨学科合作项目,为工程造价专业搭建产学研桥梁、开展实践教学提供了合作思路。

参会收获:跨学科融合启发,赋能专业教学与实践

教学内容拓展:将杨桂山研究员的生态价值核算、鹿化煜教授的地质成本影响等内容,融入《工程经济学》《建设项目成本管理》课程,丰富跨学科教学案例。

实践应用延伸:参考朱青研究员的污染治理成本模型、王成新教授的生态效益数据,尝试构建流域生态工程全生命周期造价分析框架,为参与生态修复项目造价咨询储备方法。

科研合作契机:学习宋进喜教授团队“流域污染治理工程成本-效果关联机制”、苗长虹教授团队“跨区域流域工程协同造价管理”,为后续科研合作、申报跨学科课题奠定基础。

未来展望:搭建跨学科桥梁,服务流域建设大局

此次参会,是工程造价专业对接国家江河战略、探索跨学科发展的重要尝试。与会老师表示,后续将推动三项工作落地:

课程改革:优化《工程造价管理》等课程,融入流域地理、生态保护等跨学科知识,培养学生服务流域工程的综合能力。

实践协同:联合地理学科团队,参与流域生态修复、水利设施建设等项目造价实践,积累跨领域项目经验。

科研攻关:聚焦“流域工程生态成本量化”、“跨区域造价协同机制”等课题,产出跨学科研究成果,助力专业高质量发展。

通过深度参与学术交流,工程造价专业将以跨学科视角融入流域发展大局,未来将持续探索融合路径,为国家江河战略实施贡献专业力量,为后续优秀人才的培养和教学质量的提升奠定基础。